器官移植,一个生命对另一个生命的馈赠

何晓顺

中山大学附属第一医院副院长、广东省器官捐献与移植免疫重点实验室主任、中山大学器官捐献与移植免疫研究所所长。从事器官移植临床与科研工作33年,在无缺血器官移植、多器官移植及器官捐献等方面取得了系统性和原创性成果。

60岁的严金贵曾经与死亡只有一步之遥。

掀开上衣,他腹部有一个脸盆大小的“人”形伤疤,这是他刚接受完肝脏移植手术后的疤痕。待恢复健康后,严金贵说自己身体里承载着另一个生命的馈赠,必须活得更健康、更有意义,才是对身体里捐献者的尊重与感恩。

自从1977年我国尝试第一例肝移植手术后,根据中国肝移植注册2018年度报告显示,我国肝移植累积总数已超过2万例,不仅是肝脏,器官移植手术已成为挽救终末期器官衰竭患者的重要医疗手段甚至唯一手段。《新英格兰医学杂志》曾撰稿称“器官移植是二十世纪的一个奇迹”,它为医学领域带来了革命性的变化。

什么是器官移植?通俗来讲,器官移植,是指将健康器官移植到另一个个体内,并使之迅速恢复功能的手术。需要注意的是,随着医学技术的发展,在现代医学领域中,可以用于移植的不再局限于器官(例如心脏、肝脏和肾脏),同时也包括细胞和组织移植(例如造血干细胞、皮肤移植)。

在中山大学附属第一医院(以下简称中山一院)五号楼9楼,门口沉默地坐着等待探病的人群,他们眼中或充满希冀或暗淡无光,一门之隔的病房里面,住着他们的亲友,要么已经重获新生,要么生命正处于倒计时,随时可能被叫停。

这里是器官移植病房,也是全国为数不多的几家拥有所有器官移植资质的医疗中心,作为学科带头人的何晓顺,30多年来一直与“死神”较量,一次次把患者从死亡线上拉回。

1、入行

“我一直相信勤能补拙。”

80年代末,改革开放的大潮已汹涌澎湃,一批有理想有冲劲的年轻人纷纷离开自己的“铁饭碗”南下逐梦,从安徽医科大学毕业,工作3年后,何晓顺决定顺应时代潮流,南下去改革开放的前沿地追寻梦想。

同一时间,在澳大利亚悉尼大学医学院作高级访问学者的黄洁夫决定回国,入职中山一院后,准备招揽人才在肝移植上大干一番,“初来乍到”的何晓顺因连续上交两篇手写综述引起了他的注意。“那时还在读研究生,学校当时的要求就是半年时间将课程全部学完。进入临床,我‘私下’跑到图书馆里一次次查找文献,交了两本厚厚的综述给黄老师,黄老师觉得我挺认真自觉的,就让我去他团队里帮忙。”

说起当年的因缘巧合,回忆24岁时的青涩模样,何晓顺眯了眯眼,不禁生出无限感慨,“我一直不觉得自己有多大的天赋,但我一直相信勤能补拙。”

▲在何晓顺办公室的一面墙上,放着30年来他在器官移植领域获得的各类成绩。

但彼时,这个被列入到20世纪人类医学三大进步之一的器官移植,在中国这片大地上却“水土不服”,陷入了长时间的彷徨与停滞。由于术后缺乏有效的抗排斥药物、器官保存液体及受到相关技术制约等因素,从1977年到1983年间,全国肝移植手术仅做了58例,90%的患者在术中或者术后3个月内死亡,最长的患者也只存活了264天,一连串失败的打击、加上技术的高难度、天价的费用……让当时从事器官移植的医生们望而却步。

继续开展肝移植,意味着一切要从头开始,先要进行大量动物实验。“那几年,条件非常艰苦,每个人待在实验室里周而复始地和动物‘打交道’,往往一做就是一个通宵,我当时年纪小,还当起了饲养实验室动物的工作,也有师兄受不住,中途选择退出……”年轻的何晓顺渐渐地成为了器官移植团队的核心成员,1993年,时隔十年肝移植技术终于迎来曙光,在黄洁夫教授的带领下,中山一院器官移植团队完成了全国首例体外静脉转流下的肝脏移植。

▲1994年发表在《中山医科大学学报》上的手术报告(节选)。/ 《中山医科大学学报》截图

这台手术的技术水平实现了重大突破,无论是手术方式还是术后处理方式,均与当时的国际水平不相上下。手术的成功,极大地鼓舞了业内同行的信心,此后,国内肝移植手术进入到了高速发展的快车道,直至2003年,中国肝移植技术达到国际先进水平。

2、突破

“每一次技术创新,都来自患者临床迫切的实际需求。”

28岁的许丽费了些力气才说服母亲同意她的选择——接受多器官移植手术,一次性切掉肝、胆、脾、胰、胃、十二指肠等9个上腹部组织器官。

事实上,她已经别无选择。2004年5月,她被断言,生命最多还能靠白蛋白输液维持几个月,当地医院甚至拒绝对她继续收治,自从被确诊为胰腺囊腺癌合并多发性肝转移后,许丽的生活就被放置在医院、药品和恐惧之间,但如此清晰地感受到死亡的逼近,还是第一次。

“豁出去了”许丽心一横,“既然都已经被‘判了死刑’,自己这么年轻,不试就什么都没有了。”彼时作为她信心支撑的,是她在报纸上看到关于中山一院器官移植科全国手术量位居前列的一则新闻。

当时器官移植技术在国内相对成熟,中山一院移植患者的生存率排在全国前列,但即便如此,摆在主刀医生何晓顺面前的却是一道极难的题,多器官移植是器官移植领域最为复杂的尖端技术,当时全球仅有数十例报告,绝大部分手术是在美国匹兹堡和德国的大型器官移植中心进行。“在此之前,国内也有人尝试过多器官移植,病人没出ICU就不幸离世了。”何晓顺说,为了降低感染的风险,他一头栽进了实验室中,从改良动脉静脉重建、预防胆道并发症出现……一次又一次的操作演练后,一种从未有过的“简化式的多器官移植”手术方式初具雏形,事后证明这种手术方式不但能有效缩短手术时间,也可显著减少移植患者的创伤与术后并发症出现。

▲2004年6月4日,广州本地媒体详细报道了这一例手术。/ 羊城晚报

虽然术后两年,许丽还是因为肿瘤复发离开了人世,如今回忆起多得的这两年时光,许丽的母亲依然充满感激,“我们学会了珍惜,挺好!”

今天,中山一院不但成为实施简化式多器官移植例数全球最多的中心,术后患者5年生存率也达到了75.4%。何晓顺感慨道,器官移植手术和其它手术的最大不同在于,如果不做,患者连一丝丝活命的机会都没有,与此同时,因为供体器官短缺,每一次手术机会都显得弥足珍贵,为了提高一点点移植成功率,医生们绞尽脑汁,如履薄冰。

2017年7月23日,在器官移植手术室内,何晓顺刚完成了世界首例“无缺血”肝移植,在护士的帮助下脱掉了沾血的手术衣。

▲何晓顺的这一创新成功破解了器官移植的世界性难题。/ 中山一院官网

传统的器官移植技术包括三步骤:器官获取,保存以及最终的植入。此前,器官在获取后,会用保护性的化学溶液进行灌注,降温,然后放入0-4℃的器官移植保存液中冷藏保存,类似于用冰块保存海鲜的道理,通过降温来保存移植器官的“活力”。

但在这个过程中,器官已经脱离了人体,处于无血流供应的状态,会不可避免地受到缺血、冷冻和灌注损伤;另一方面,等新肝脏移植到病人体内后,需重新恢复血液供应,这个过程医学上称为“再灌注”,又会面临一次未知的风险。由于供肝要用低温的灌注液冲洗、保存,原来残存在肝脏内的灌注液可能在血液恢复供应的一瞬间“冲入”患者的体内,这一冷热交替的巨大冲击会导致患者血压降低、心率加快甚至心脏停跳,“捱不捱得住这最后一关,医生也没把握”。

“器官缺血再灌注损伤是影响器官移植患者预后的最主要因素,使所有肝移植患者平均一年生存率停留在84%左右”。“不服输”的何晓顺于2014年提出一个大胆的设想:能否在不中断器官血流的状态下完成移植全过程?这个大胆的设想,经过3年不断“实验”,最终变成现实。回忆起手术前一晚,何晓顺躺在床上,辗转反侧,“脑袋里就像过电影一样,一遍遍演示着手术的各个环节,决不能有半点差池。”

那晚睡不踏实的还有51岁的王兴国,早晨6点不到就醒了,已处于肝硬化晚期的他是“无缺血”肝移植的首例患者。

怎么进手术室?“直接走进去,竖着进去,横着出来。”醒来后,王兴国干脆坐在病床上与旁边的亲友们聊着天,语气故作轻松。

上午11时许,在医生引导下,王兴国换上手术服,穿过长长的窄廊,走进手术室,何晓顺介绍,不同于传统的肝移植手术,“无缺血”手术的第一步是摘取器官前,先将连接捐献者肝脏的血管接入到“多器官功能修复系统”中;第二步在断掉原有血液供应的同时,由该系统替代人体的供血机制,从而实现平稳过渡;第三步在将肝脏转移到王兴国的体内时,先将王兴国的血管接入到移植器官上该系统中,在他的血液循环系统复流的同时将机器撤离,在这个过程中,肝脏里的血流一刻都未停止过。

▲何晓顺团队历时3年研发出全球首台体外多器官修复系统,为离体器官创造了接近体内生理条件的灌注压、温度、氧合及生理支持。

王兴国进入手术室后,留在门外的妻子和儿子承受着难以言说的压力。他们不敢坐在家属等候室,怕医生叫家属时听不见,一直站在手术门外焦灼地等待至亲“归来”。

6个小时后,王兴国被推出手术室送到重症监护室,手术极为成功,母子两人听到消息后相拥而泣。

如今,“无缺血”肝移植术已实施82例,何晓顺自豪地表示,在进行了科学比对后发现,这一技术让供肝的肝损害降低了3/4,术后的排斥反应没有增加,而患者在ICU特护时间缩短,患者的总体生存率预计将提升10%左右。

▲早上进行了一台“无缺血”肝脏移植手术,最关键的步骤依然需要何晓顺主刀,几个小时下来,汗水已经浸透了衣服。

2021年4月,何晓顺团队的《无缺血器官移植技术开启“热移植”时代》项目荣获2020年度国际质量创新大赛特等奖,这也是我国首次荣获此项大奖。《美国移植杂志》发表评论,认为这将是“器官移植发展历史上的一个里程碑”。世界移植协会主席 Nancy Ascher 表示:“无缺血器官移植可以拓展至心、肺、肾等移植领域,并可向全球其他地区推广,有着广阔的应用前景”。

3、捐献

“没有器官捐献,器官移植就无从谈起!”

1747811。

这是广州白领王宇的一个新编号,他通过网络查找到“施与受”网站,进入“器官捐献志愿者登记”页面,提交姓名和身份证号后,成为中国器官移植发展基金会登记备案的第1747811名器官捐献志愿者。

▲“器官捐献志愿者登记”页面。/ 网络截图

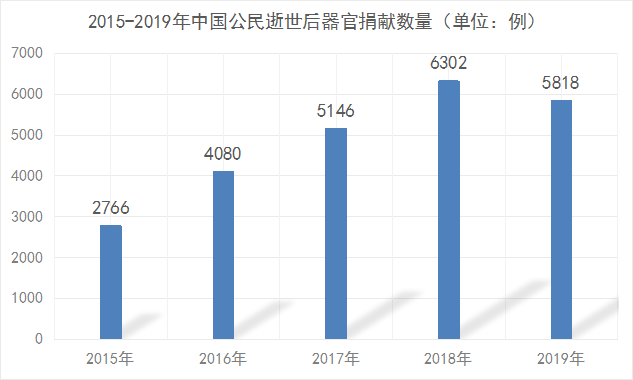

王宇把这次捐献,作为送给自己34岁的生日礼物。将登记卡分享到朋友圈时,他写道:“当不得不面对生命的消逝时,或许还可以用另外一种方式活着,赠他人玫瑰,留有余香。”王宇并不是个例,据最新发布的中国器官移植发展报告显示,中国累计器官捐献志愿登记人数已超过315万人,从2016年到2019年,中国每年完成器官捐献分别为4080、5146、6302、5818例,捐献数量位居世界第二。

▲2015-2019年中国公民逝世后器官捐献数量统计。/ 数据来源:《中国器官移植发展报告(2019)》;制图:39深呼吸

“这在十几年前完全不敢想象。”何晓顺依然记得十几年前他在宣传“身后捐献”所面临的窘境。虽然90年代后中国器官移植进入了快速的发展期,但由于国家没有器官捐献的渠道,只能依靠死囚器官为主,因不符合世界卫生组织和全球移植界共同遵守的伦理准则,中国移植界一直面临“三不”限制:不承认临床移植成果;不允许在国际权威杂志发表临床器官移植文章;不同意中国移植专家加入世界移植组织。

2007年,国务院颁布《人体器官移植条例》,明确规定器官捐献的来源和公民捐献器官的权利。身处临床一线的何晓顺率先嗅到了其中政策的变化,“器官移植靠死囚一定不会长久。”何晓顺回忆说,那时他带着所有器官移植科的医生手术之余跑去基层医院做工作,告诉他们器官捐献的重要意义,教基层医护人员如何给脑死亡的患者家属做思想工作……“中山一院在业界是响当当的大医院,平时都是基层医院‘求’我们去会诊、手术,现在换我们‘求’他们,中国的传统观念认为‘身体发肤,受之父母’,保存遗体的完整是对逝者的尊重。”何晓顺表示,当时不少内科医生或者基层医护人员还是“谈捐色变”,除了对捐献和移植的医疗效果持一定怀疑态度外,也有在紧张医患关系下,“多一事不如少一事”的思想。

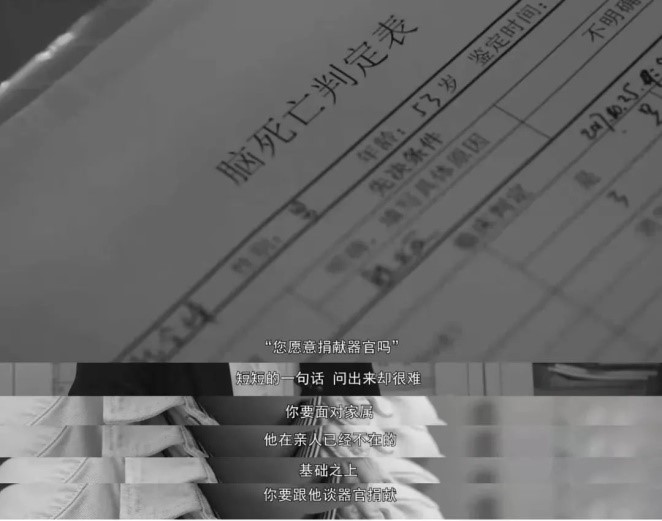

▲有人体器官捐献协调员表示,短短一句“您愿意捐献器官吗”,要开口问出来却十分艰难。/ 公益微短片《“移”路同行》(张艺谋执导)截图

“我们曾被家属围攻过,辱骂过……”何晓顺回忆道,有时他也会拿自己和团队成员作为器官捐献志愿者为例,去周边大大小小上百家县市级医院宣讲,以期降低大家对身后捐献的“敏感度”。就这样,在何晓顺团队不遗余力的推动下,基层医院医生们的态度也从最初质疑到逐渐接受再到主动参与,有了巨大的转变。

2012年,中山一院在全国率先实现了公民身后器官捐献成为首要器官来源,这给当时已经离开中山一院并且时任卫生部副部长的黄洁夫教授极大信心,之后,在黄洁夫教授的推动下,从2015年1月1日开始,中国宣布废除死囚器官使用,公民自愿捐献成为唯一合法的渠道。

数据显示,我国器官捐献的总体数量虽然位居前列,但人均捐献数量却只有世界平均水平的一半左右,远低于绝大多数欧美国家的水平。2017年,作为全球人均器官移植数量排名第一的西班牙,其每一百万人中约有113人接受器官捐献,同年欧洲的人均值为60人、世界人均值为25人,而我国人均值仅为11人,在世界上处于中下水平,我国器官捐献人均比例过低导致器官移植供需矛盾依旧非常突出。

在我国,每年约有30万患者因末期器官功能衰竭而亟需器官移植,其中仅有1万人最终能够获得器官移植的机会,大量患者在等待器官过程中死亡。中国人体器官分配与共享计算机系统主任王海波曾接受媒体采访时表示,现在每完成一例移植手术,器官移植的等候名单就新增两人,有将近60%的肾脏需求要等待一至二年,有超过40%的肝脏需求要等待至少一年。有些医院甚至因为缺少供体,几年都没有完成一例移植手术。

▲60岁不到的张叔肝硬化晚期,隆起的肚子里全是腹水,躺在病床上的他静静地等待合适的肝源。

器官移植,一个生命对另一个生命的馈赠,摆在以何晓顺为代表的移植医生面前的挑战依然任重而道远。

4、重生

满面红光,腰板硬朗、穿着时尚……第一次见64岁的老张,你能直接感受到他浑身上下散发出的精气神,丝毫看不出几年前曾被医生判了“死刑”。“第二次人生当然要活得更精彩!”老张笑着打趣道。

老张其实已有三十多年的乙肝病史。经年的肝病,让老张常年便血,喘不上气,腹部也时常胀痛。“说话喘不过气,去趟厕所从马桶上站起来都喘气,几乎什么都干不了。”因为没力气,老张连最日常的浇花、遛弯等活动也做不了,只能选择静卧。

但病痛并没有放过他,近几年,除了越来越重的症状,浑身上下都痒。“痒得太难受了,全身上下到处都挠破了。”这种痒,让老张一度有“还不如死了算了”的念头,但求生的欲望又如此强烈,最后老张决定找何晓顺尝试肝移植。

移植手术后第一个月,原来头发已经全白的老张,竟然重新萌出黑发,并且越来越多,越来越密。“就在某个时刻,我突然觉得我不再是一个人活着,而是两个人在活着。”重新活过来的老张,更明白活着的意义,他决定带着另一个人的生命将余生投入到公益事业当中。

中山大学附属第一医院器官移植科副主任医师赵强是何晓顺的学生,来到科室11年中,见证我国肝移植技术从跟跑、并跑到领跑的历程,看着每一个器官移植后的病人重新书写人生,他自己也感触颇深,“作为医生,我们也想把这一份来自捐献者沉甸甸的爱以最好的状态移植到受体体内。”

▲一踏入病房,何晓顺立即严肃起来,一旁的年轻医生们“严阵以待”,等待随时到来的抽查提问。

此外,所有与器官移植相关的医生们都在努力解决另一个棘手的问题,目前我国器官获取与移植的平均费用在30万元至60万元不等,昂贵的移植费用,让不少普通家庭望而却步。“接下来我的想法是把‘无缺血’肝移植技术标准化,这样就不会因为一个医生水平的高低而导致结果的差异,就像一部车换发动机一样,只要换上新的发动机,拧上螺丝就可以了,这样器官移植手术难度以及手术花费也会大幅降下来。”何晓顺说。

器官移植,给了生命新的曙光,为了让这道曙光惠及更多人,黄洁夫、何晓顺、赵强,以及其他许许多多与器官移植相关的医生们的努力早已不局限在病房之内。