器官捐献,不仅仅是为了器官移植

在2021志愿广东“人生,应当有志愿”年度分享直播第二季中,我们邀请了7位嘉宾,结合他们自身的人生经历和故事,从不同角度为百万网友带来分享。

中山大学附属第一医院器官移植科副主任王东平正是我们直播分享嘉宾中的一位。他和器官移植科的大夫们,一方面在移植技术上攀登着一个又一个的高峰,另一方面,也在推进器官捐献的道路上,奔走呼吁。

器官捐献是一种文明

2021.12.5 广州 王东平

大家好,我是王东平。

我们今天这是一个志愿者的盛会。我们中国青年志愿者的标识很漂亮,像是一只和平鸽,也是一只伸出的援手,同时还是一颗滚烫的爱心。

我的职业很特殊,我是研究器官移植的外科医生,所以我见过很多真正的爱心,它们都是鲜红的跳动着的真实的心脏。

它们的主人往往刚刚离世。在离世之前,他们同意将自己最珍贵的遗物假我之手,赠予这个世界上的另一个人,让对方重获新生。

对于我们来说,这是一份无价的信任,也是一份沉甸甸的责任。

01.「许多家庭的希望」

我们肩上的这副担子,不仅仅来自捐献者,也来自患者。

需要移植器官的,往往都是终末期的病人。

乙肝肝硬化的病人,肚子大得像怀孕一样,其实里面是大量的腹水。急性肝衰竭的病人,今天还在和你说话,明天你可能就见不到他了。肿瘤病人你拖一周,肿瘤长一周,你拖一个月,肿瘤长一个月。

每一个终末期病人的背后,都是一个挣扎在生与死边缘的家庭。而这些病人家庭唯一的希望,就是器官移植。

有很多新生儿,他们一生下来,就得了胆道闭锁或者一些代谢性疾病。按照以前的医学的常规治疗,都是很难活过一两岁的。但自从有了肝移植,他们就有机会重获新生。当你看到这些孩子从一个小baby长到一个青少年,心中自然也是很感慨的。

从技术来讲,器官移植被誉为是20世纪医学皇冠上的明珠,也被公开学术刊物认为是20世纪医学领域最重要的进展之一。

自从有了器官移植,很多人多了一份生的希望。但是自有这项技术以来,就也一直存在着供体不足的问题。

无数的病人在等待供体的过程中,无助地死去了。

当病人带着眼泪哀求进一步的治疗,当病人的家属乃至整个家族都在绝望里苦苦挣扎,作为医生的我们不可能无动于衷。

当移植成功的病人告诉我们,他们现在更加珍惜自己的人生,吃口水果都会比别人觉得甜,作为医生,我们也会受到鼓励。

所以,对于我们来说,每一次手术机会都弥足珍贵,每一次移植都重任千钧。为了提高那么一点点的移植成功率,我们也会绞尽脑汁,如履薄冰。

器官捐献受助者代表张明远(左)在2012年母亲节那一天,成功接受了肝、胰和十二指肠多器官移植。他说:“我是他(器官移植医生)的作品”。

02.「一肝二受」

刚才主持人也介绍了,这些年来,我们有过无数的“第一”“之最”。

其实,临床医学和其他学科很不一样的一点,就在于我们自身创新的动力,往往是源于创新的急迫性。如果说这些年来,我们取得了一些受人瞩目的成就,那也是被刻不容缓的现实条件“逼”出来的。

因为供体极度短缺,大概十几年前,我们做了一个大胆的尝试:我们把一个人肝的左外叶部分移植给了一名2岁的胆汁性肝硬化患儿,而另一半的右三叶部分,移植到了一名原发性肝癌成人患者体内。

你可能会问:把一个人的肝分给两个人用——就算他只是一个小孩子,够用吗?

放心,够用。

中山大学附属第一医院器官移植科团队(图源:新快报)

因为肝的再生能力非常强,移植肝在体内一两个月就能长成所需要大小了。

对于我们来说,最早想到“一肝二受”这个方案的时候,我们觉得从理论上是可行的,但是实践起来,还是有一些难度。

这是因为,我们每个肝都有四根维持肝活力的管道———肝动脉、门静脉、肝静脉和胆管,一个供体肝上只有一套,那怎么把它变成两套,分给两个人用呢

解决的办法就是,这些管道就像树枝一样会有分支,一根粗血管就变成两根细血管,我们在切供体肝时,就从这些分支处来切,变多出一套管道来。

这次手术最后是很成功的。它也是我们华南第一例“劈离式肝移植”手术。

2021年广州,志愿者捐献出的一颗珍贵肝脏,同时救助了一位82岁高龄的患者李伯和一位9月大的婴儿小宏(图源:广州日报)

后来,我们还成功地把这种手术用在了两个成年人身上。

有一次查房的时候,我们注意到病房里的两名女病人体重相近,都是47公斤左右,血型相同,我们就想,如果有可能,就让她俩分用一个肝。

很巧,没多久,刚好有个捐肝者是个男性,体型比较大,我们就把肝分给了两名女病人用,手术也很成功。

03.「困境」

创新,的确是解决器官有限性的一种方法。但是这种方法,能解决的问题也是很有限的。

到现在,我国肝移植累积总数已超过数万例。我们的手术技术和条件越来越有底气赶超国际顶级水平,但我们的供体器官捐献,却一直是一块短板。

在我们医院,有专门负责器官捐献的部门。在这个部门里,工作难度最大的,是供体协调员。

首先,协调员时刻关注着和我们有合作的供体提供机构,比如合作的医院,比如网络捐献信息系统。当他发现有可能合适的供体,他要过的第一关,是说服对方病患的主治医师。也许在很多人看来,医生最懂得器官捐献的重要性,所以这一层沟通应该不会有什么太大障碍。其实不然。医生也会考虑,做这件事时,他需要承担的风险。

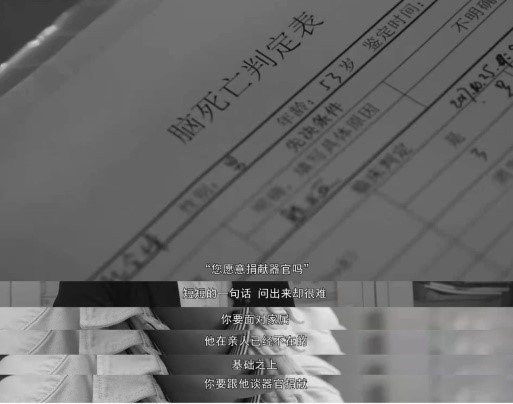

所以我们器官捐献过程中,会有一个评估环节。在这个环节中,必须由持有相关专业证件的专家,来评判供体的提供者是否处于脑死亡或是心死亡。很多时候不能确定,那就只能放弃这个供体。

也有很多时候,好不容易可以获得供体,但供体的状态、健康程度比我们所预想的情况差,那么也会导致供体捐献失败。在现阶段,还有一个因素不容忽视:器官的质量往往与潜在捐献者所在医院的医疗水平相关。现在,国内的捐献手术主要由基层的小医院来做,医生们对器官捐献的理解程度、医院的技术水平和设备条件等等都会影响着器官的质量。

但所有这些客观的困难,都比不上来自病患家属的阻力大。

年轻的器官捐献者在进入手术室前的电梯里,父亲不停地说着:“阿婵,我们去做好事。”

在供体协调的过程中,我们经常会陷入深深的困惑:人们将自己不需要的衣服捐给别人,没有争议;但人们宁可死后把器官烧掉,也不愿捐出来救人一命。

我们经常劝说供体家属,不妨换个角度来思考这个问题:我亲人的器官,原本是要被烧掉的,现在,它可以以健康的方式、以活生生的生命的方式,存活于另一个人的体内,这不是更足以让我们得到安慰的一件事吗?

但大多数时候,这样的劝服仍然是不奏效的。

在我们多次协调供体的过程中,我们发现,父母要捐出儿女的器官是容易的。这是因为,父母对儿女有着绝对的爱。当他们捐献器官时,不会受到周围的人际压力。但儿女要捐出父母的器官,是很难的。因为他们难免要承担着兄弟姐妹或是外人的指摘。在我们的传统观念里,把父母的器官捐献出去,往往意味着不孝。

想要让人们在短时间之内改变观念并不容易。器官捐献的发展,还有待我们的社会,对器官捐献认知的整体提升。

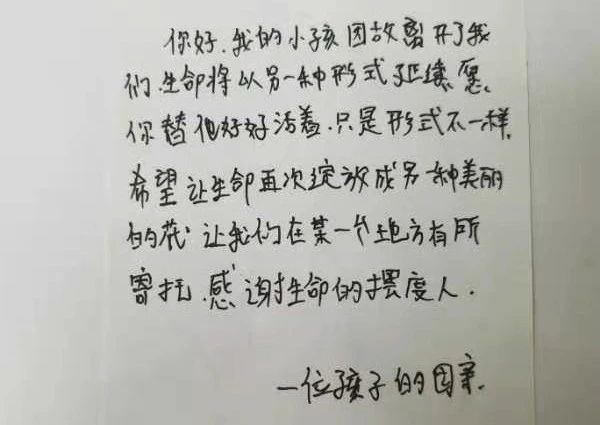

一个14岁孩子妈妈亲手书写,委托医院转交给受捐者

04.「技术与文明」

尽管我们的器官捐献还存在着各种各样的问题,但也必须看到,这些年,我们的器官捐献数量一直在上升。器官捐献的理念,也被越来越多的人了解。

在这里,我想讲一个故事。

有一个叫叶沙的男孩,身高一米八,学习成绩非常好,是学校里的数学王、化学王、物理王。他的理想,是报考上海交通大学的医学院,未来成为一名优秀的脑科医生。

但是,在2017年4月27日那天,他却因为突发脑溢血,抢救无效而死亡。他的生命,永远地定格在了16岁。

叶沙去世后,父母将他的心、肺、肝、两个肾,还有一对眼角膜,捐献给了7个急需器官移植的病人。叶沙救死扶伤的愿望,最后以这样一种方式实现了。

叶沙生前,最喜爱的体育运动是篮球。2019年1月,在WCBA全明星赛上,一支特殊的球队出现了,他们的球衣上印着“YE SHA”。他们分别是叶沙的肺——49岁的刘福,叶沙的肾——50岁胡伟,叶沙的肝——54岁的周斌,叶沙的眼——14岁的颜晶,叶沙的另一只眼——22岁的黄山。

如今,有越来越多叶沙这样的年轻人。他们在互联网上登记了自己的器官捐献信息,以一种书面允诺的方式,支持着器官捐献事业。

一直以来,我们广东的器官捐献和移植工作都走在全国前列,连续11年,我们的器官捐献例数位居全国第一。

截至2021年10月,全国人体器官捐献志愿登记人数累计额超过394万,其中广东省就有47万余人。

今年的10月29日,我们中山一院和广东省志愿者事业发展基金会,共同设立了器官捐献的专项基金。中国器官移植发展基金会还与广东省志愿者联合会、广东省志愿者事业发展基金会等机构,共同发起了器官捐献志愿者招募,以后,大家通过“i志愿”系统,就能进行器官捐献志愿登记了。

这个合作开展至今,通过“i志愿”登记的器官捐献志愿者人数,一直名列全国第五,目前已经攀升至第二位。

一直以来,摘取20世纪医学皇冠上的明珠,精进器官移植的技术,都是我的毕生追求。

但即便如此,在我看来,器官移植也只是一项技术,而器官捐献,却是一种人文精神,是一种文明。

器官移植和器官捐献从来都不是等量的两件事,器官捐献,也绝不仅仅是为了器官移植。

器官捐献,是人类对于人类的关爱,是生命对于生命的珍惜。它是超脱于一切功利主义诉求的更高层次的文明,能够身处于这样的文明之中,我倍感荣幸。

器官捐献对我们每个人而言,都是有意义的。这不仅仅是因为,我们可能会在未来的某一天受益于它,更是因为,我们的生命和精神,也会在捐献中形成某种升华和延续。

无论你是谁,无论你是什么职业,无论你身在何方,我十分期待,你也能够加入到这样的文明中来。